(YEDANG、1956年12月6日) |

- ダニイール・シャフラン(Vc) ヤコブ・フリエール(P)

- リヒテルが「独特の響きを備えたすぐれたチェリスト」(ブルーノ・モンサンジョン『リヒテル』筑摩書房、2000年)と評したシャフラン。

- ヴィブラートを深く利かせた、力強く、重心の低い音色が、ロシアの風土を思わせる。音楽もまた、まことに強靱で、かつ、歌に満ちている。

- 彼の歌心が最もよく示されるのは、第2楽章中間部や第3楽章。後者の中間あたり、チェロがヘ音を反復して変ホ音まで降下する印象的な部分の直後、三連符で動いていくところも、歌いに歌い抜く。これでこそラフマニノフのロマンティシズムが顕現するといえるだろう。

- ピアノも極めて表現的で、ロシア・ピアニズムの精華を垣間見る思いがする。チェロの力強さと拮抗して、バランスも良い。

- 残念なのは、音の状態が良くないこと。YEDANG盤ではテープの劣化かイコライジングの酷さのために(おそらくその両方)、聴いていて少し辛いものがある。第2楽章以降は、LPで試聴した。

- 以前、REVELATIONレーベルやMULTISONICレーベルでも出たことがあるそうだが、そちらはどうだったのだろうか。

-

- (追記)

- シャフランには1979年にフェリックス・ゴトリープ(P)との再録音があると、当頁をお読みいただいた方が御教示くださった。

- 1983年に国内盤LPが発売されているが、CD化はされていないらしいとのお話。

- これは是非々々、覆刻してもらいたい音源である。

|

|

(DGG、1958年) |

- ムスティスラフ・ロストロポーヴィッチ(Vc) アレクサンデル・デデューヒン(P)

- ↑のシャフランを「完全につぶしてしまった」(リヒテル、上掲書)というロストロポーヴィッチの録音。

- シャフラン同様に、力強いチェロが朗々と歌う趣。

- こうした、無理なく、どこまでも伸びてゆくような雄大な音楽は、やはり作曲家と民族的・音楽的背景を同一にしている強みとしか考えようがない。

- ただ、CDで聴く限り、音色の面で斉諧生の好みから外れる。彼の特徴でもある、少し詰まったような、鼻にかかったような、重心の高さが出ている。言い換えれば、少し華やかな音色で、彼の音楽と軌を一にするものである。

- また、ピアノが伴奏めいているのが弱い。第2・4楽章などでの掛け合いの面白さや迫力が失われてしまった。

- それにしても、シャフランといいロストロポーヴィッチといい、録音時点では30歳そこそこ。彼らの天才をあらためて認識させられる。

- あるいは、彼らが再録音しなかったことを考えあわせると、この曲を弾きこなすことの至難さが知れるというものであろうか。

- (訂正:シャフランには再録音がある。上記参照)

|

|

(EMI、1967年11月・1968年1月) |

- ポール・トルトゥリエ(Vc) アルド・チッコリーニ(P)

- LP期の代表盤だったトルトゥリエとチッコリーニ唯一の共演。カプリングはショパンのソナタ。調性は同じだし、ピアノが活躍するところも共通する曲同士。ラフマニノフがショパンを下敷にしたものと思われる。

- 第1楽章の序奏から思い入れ十分、第1主題の語り口も滑らかで堂に入ったもの。

- そもそもこの曲は、抒情的な旋律に満ち溢れている上に、チェロがよく鳴る音域ばかり使っている。トルトゥリエも朗々と、スケール大きく、存分に歌っており、この点では最右翼である。

- チェロに対してチッコリーニのピアノも臆せず自己主張しており、誠に聴きばえがする。

- 特に第3楽章のラフマニノフらしい憂鬱でセンチメンタルな音楽や、コンチェルタントな第4楽章の出来がよい。

- ただ、前半の楽章で強く感じるのだが、この頃(録音は1967〜68年)のトルトゥリエの欠点である音程の甘さと中音の鼻にかかったような響きや高音のかすれ等が耳につく。言葉が悪いが、ヌメヌメした感じに聴こえる(こういうのが好きな人もいるかもしれないが。)。

- ピアノの表情にも、時に強引なフシがある。

- 魅力的だが、ベストには推しづらい演奏だ。

|

|

(MELODYA、1974年頃) |

- フョードル・ルザーノフ(Vc) エフゲニー・スヴェトラーノフ(P)

- ソヴィエト国立響の首席奏者が、音楽監督・首席指揮者と共演したもの。

- 一介のオーケストラ団員と軽んじるべからず、ルザーノフは知る人ぞ知る名人上手である。

- ここでも、第1楽章冒頭の音色が既にロシアの憂愁を伝え、第1主題のスピード感など舌を巻く。

- 低音の寂びた音色も佳く、高域の音程も満足のいく精度。

- 際立つ個性や飛び抜けた表現といったものは見られないが、端正な音楽づくりが好もしい。

- 特に、ひときわゆったりしたテンポで歌われる第3楽章では、懐旧の情が聴き手の心を温める。

- 十分、この曲の標準たり得る演奏と評価できるだろう。過去にCD化されたこともあるようだが、もっと広く流通し、聴かれることを願いたい。

- スヴェトラーノフのピアノも巧い。いわゆる「指揮者のピアノ」に留まるものではなく、指揮者・作曲家としての表現力と、一流のピアニストとしての技術力が、幸福に結合している。

- 第3楽章冒頭、ピアノの聴かせどころは、テンポが遅いこともあって、訥々とした感じになってしまっているが、もしかしたらレガート奏法だけは苦手だったのかもしれない。

|

|

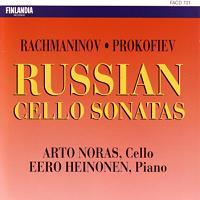

(FINLANDIA、1979年7月17〜19日) |

- アルト・ノラス(Vc) エーロ・ヘイノネン(P)

- ノラスはトルトゥリエの弟子といっていい人だが、師匠とは対照的に、甘さを極力抑えた禁欲的なチェロである。

- しかし、単調さとは全く縁がなく、音色やヴィブラートの使い分けなど、みごとなもので、時に切々たる歌も聴かせる芸の深さを持つ。

- チェロだけをとれば、これが最も斉諧生の好みに近いが、残念なのはピアノ。

- 伴奏役に徹しようという構えで、ソロをとるところでも自己主張がまったくない。第3楽章冒頭など、本来ならピアノがさらってしまうところ(チェロが霞むところ)の筈なのに、きわめて控え目。ちょっと行き過ぎではないか。

- そのため、第4楽章は両者とも大人しすぎて、ちょっと盛り上がりに欠ける結果になった。

|

|

(DECCA、1984年9月) |

- リン・ハレル(Vc) ウラディミール・アシュケナージ(P)

- ノラス盤とは正反対に、チェロに個性味が欠乏した演奏。歌い方など特段悪いわけではないが、音色が美しいとか、押し出しが強いとか、そういった音の魅力というものが欠けているのだ。

- 一方、アシュケナージは遠慮なく目だっており、特に第3楽章の冒頭など、極めて美しい。ピアノ・パートに関しては最右翼の盤。

|

|

(Sony Classical、1990年6月25〜27日) |

- ヨーヨー・マ(Vc) エマニュエル・アックス(P)

- CD時代の代表盤とされる演奏である。

- ヨーヨー・マ特有の高音の美しい音色、絶品ともいえる節回し、いずれも絶好調。第1楽章第1主題での諦念の美さえ感じさせる深さ、第3楽章でピアノのモノローグを受けて歌い出すときの陰の濃さは、空前絶後、言語道断の素晴らしさだ。

- 総合点ではこれが一番高いが、かといって本命盤には推しづらい。

- 例えば、他のチェリストがffで歌い上げるところを、ヨーヨー・マはmfくらいで軽々と(しかし絶妙に)口ずさむ、というような行き方をする時がある。mpのところはppに、といった具合だ。

- 言い換えれば、この曲本来の持ち味である「陶酔的なロマンティシズム」の裏を行くアプローチをするところがある。第2楽章でスケルツァンドの風味が出ず、第4楽章でコンチェルタントな興趣が盛り上がりにくいのも、そうしたことが原因だろう。

|

|

(VALOIS、1993年1月) |

- アンヌ・ガスティネル(Vc) ピエール・ローラン・エマール(P)

- 他の人に比べるとスケールの小ささは否めないが、深みのある音色は美しく、丁寧に弾いた演奏で好感が持てる。これだけ聴いたならば、きっと満足しただろうチェロである。

- この盤で特筆すべきはエマールのピアノ。明晰な響きと小気味よいリズムが特徴的で、音楽の主導権は彼が握っているようだ。少し上がり目の位置で、上手くバランスを取っている。

|

|

(VICTOR、1993年1月25〜27日) |

- 長谷川陽子(Vc) 野平一郎(P)

- 長谷川さんはノラスに学んだから、トルトゥリエの孫弟子ということになろう。3代揃ったわけだ。(^^)

- 第1楽章冒頭は、5つの中で最も思い入れ十分に、強く出る。第1主題の歌い口も低回せず、フレッシュなもの。スタジオ録音ながら、盛り上がるところでの高揚感にはライヴ的な雰囲気を感じる。

- 第2楽章主部はノラスに似てスケルツァンドを意識した鋭さ、中間部では一転して見事な歌を聴かせ、高音の響きも美しい。

- 第3楽章でのピツィカートの意味深さ、第4楽章のドライヴ感など、独自の感性を見せている。

- ピアノも上手く、少し引き気味の位置で、良いバランスを取っている。

- 聴いていて大変に心地よく、「いい音楽を聴いた…」という満足感が残る。彼女の真摯さ、清々しさに心を動かされる。

- 若さを生かした快演として愛でたいが、代表盤として薦められるかというと、ちょっと違うなァ、と思う。

- シャフラン、ロストロポーヴィッチを聴いたあとでは、この「心地よさ」に、どこか内向きというか、閉じたローカルな世界の中での充足感を嗅ぎ取ってしまう。

- それは日本の風土がしからしむるというよりも、技術的な余裕が少ないところで音楽を創っていることからもたらされるものではなかろうか。

- また、ノラスやマに比べ、音色の作り方がやや単調、勢いがあるのはよいが、雑に流れる面もなしとしない。

- 録音から10年近く、今の、将来の彼女の芸術に期待したい。

|

|

(Virgin、1994年6月9〜11日) |

- トルルス・モルク(Vc) ジャン・イヴ・ティボーデ(P)

- これに対して、ありあまる技術を存分に駆使して、壮大な世界に飛翔しているのがモルクである。

- 鳥肌が立つほど美しく、かつ見事なまでに安定したピアニッシモから、朗々たるフォルティッシモまで、音量の幅が他のチェリストとは一桁か二桁か違う感じである。

- アレグロの楽節でも楽譜の強弱指定や表情記号に敏感に反応しながら(それだけ、スピードに対応できる技術があるということだ)、ラフマニノフのロマンティシズムを濃密に音化してゆく。

- この点、「チェロのフィッシャー・ディースカウ」と呼べるかもしれない。

- ヴィブラートはシャフラン以上に深く、音の伸びもロストロポーヴィッチを凌駕する(これは録音の問題もあるかもしれないが)。技術的制約から完全に解き放たれた感がある。

- 残念なのはピアノで、モルクとはスケール、方向性等々、段違いに聴き劣りがすると言わざるを得ない。

- チェロだけとればまさに理想的、彼をタイムマシンで拉致して作曲者と共演させてみたい。

|

|

(BMG、2001年8月17〜20日) |

- ソニア・ヴィーダー・アサートン(Vc) イモージェン・クーパー(P)

- 寂びのきいた音色が好もしいアサートンだが、音の伸びが足りず、音楽の大きさが出ないのが残念。演奏全体としても、優しいが力強さに欠ける。

- 例えば、第1楽章第1主題は、通常、颯爽と英雄的に奏される。

- 譜面上では "espressivo e tranquillo" の指定があり、彼女はこれを生かそうとしたのか、抑制した弾き方をとっているのだが、却ってもたつく印象を与える結果になってしまった。

- クーパーは、弱音のキラキラした美しさはピカイチだが、強奏時に音が濁ってしまうのは、ラフマニノフ演奏として大きなマイナスだ。

- ちょっと否定的なコメントになったが、もちろん十分高い水準にあることは申し添えておきたい。

|

|

(Hyperion、2002年8月23〜25日) |

- スティーヴン・イッサーリス(Vc) スティーヴン・ハフ(P)

- 昨今の古楽派奏法ブームの遥か以前から、ガット弦を使用してきたイッサーリス。

- その特長を誰よりも生かし、弱音の抒情、高音の蠱惑という点では余人を寄せ付けない。実演で聴けば、堪えられないのではないか。

- とりわけ、第2楽章中間部、高く高く2点ト音から2点変イ音まで登りつめる部分や、第3楽章の中間あたり、ffで変ホ音へ降下した直後、ppの三連符を連続させながら音域と歌心を高揚させていく場面での、絶妙の美音と歌い回しに魂を奪われない人は有り得ないのではあるまいか。

- その他にも、ヴィブラートを抑えた第1楽章冒頭の神秘的雰囲気や、第4楽章第2主題でルバート、テヌートを生かした不思議なたゆたいなど、そこここにラフマニノフの魅惑の花が咲いている。

- 必ずしも斉諧生好みの音色の持ち主ではないのだが、納得せざるを得ない。

- 問題は、彼の楽器が出せる音量の限界なのか、あるいは単に録音の加減なのか、強奏部分での音の伸びと、それから生まれる音楽のスケールの膨張が、例えばモルクあたりに及ばないこと。

- チェロの密やかさに追随できないピアノともども、当盤をもって同曲のベストと決しきれない所以である。

-

- 特筆しておきたいのは、ライナーノートにチェリスト自身が記している第4楽章コーダでのダイナミクスの変更。

- ピアノがディミヌエンドする下1点と音を響かせたあと、"Meno Mosso"になってppが指定されるところ、イッサーリスはffで出る。

- その直前、"Più Vivo"部分で大きく盛り上がった気分を受けるには、彼が言うようにffがふさわしかろう。

-

- これについては、ラフマニノフ自身がffを良しとしていたという話もあるらしい。シャフランやルザーノフも、pp指定にこだわらずに弾いており、旧ソ連にはこうした演奏伝統があったことをうかがわせる(ロストロポーヴィッチは楽譜どおりのpp)。

- その逆を行っているのがヨーヨー・マで、pppまで音量を落とすことにより、ffと同じ質量の感動を聴き手の心に呼び起こしている。これはこれで卓見であろう。

|